けん玉(日月ボール)考案者・江草濱次さんの出身地が判明!

ニチゲツ探訪録~けん玉の始まりを探す旅~

現代の「けん玉」の原型である「日月ボール(にちげつぼーる)」の考案者、江草濱次(えぐさはまじ)さんの出身地が、当時の岡山県後月郡三原村であったことが判明し、

現在の岡山県高梁市川上町高山市(たかはしし かわかみちょう こうやまいち)にある濱次さんのお墓に手を合わせることができました。

お墓を訪れることができたのは2025年5月31日。この日は、オランダでEKC(European Kendama Championship)が開催されている日。日本からもトップ選手達が参加し、世界中から数百名のけん玉プレーヤーが集まりました。

こうして、2010年代頃より、世界的なムーブメントとなった「けん玉」ですが、その歴史の源流は、江草一族から始まったとされています。

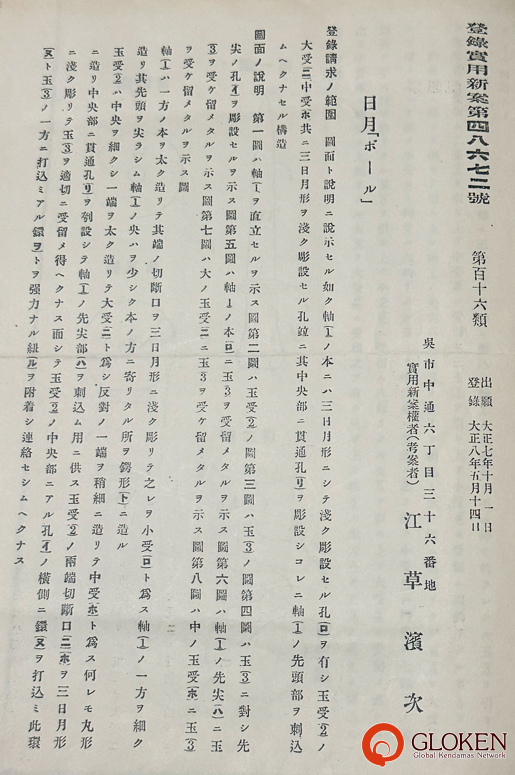

(大正8年5月14日に正式登録された日月ボールの実用新案申請者は、江草濱次さん)。

これまで続けてきたけん玉の歴史を探る旅に、この半年大きな進展が見られましたので、ここに紹介します

(GLOKEN代表理事・窪田保)

日月ボール考案者・江草濱次さんが眠るお墓。岡山県高梁市川上町高山市

けん玉の歴史概要

これを書き始めた本日(2025年6月1日)、何からどう書けばいいのか、それさえも分からないくらい、興奮しています。頭の中には、この記事には書ききれない程の調査中の様々な出来事と、奇跡のような出会いと繋がりが思い浮かびます。目を閉じれば、文献や町の中で探し続けた「江草」の文字が浮かびます・・・そんな状態なのですが、色あせない内に、記録を書き残しておきます。

まずは、日本のけん玉の歴史について、振り返っておきたいと思います。

様々な記録から日本でのけん玉の誕生と、全国への広がりは以下のような認識が広まっています。

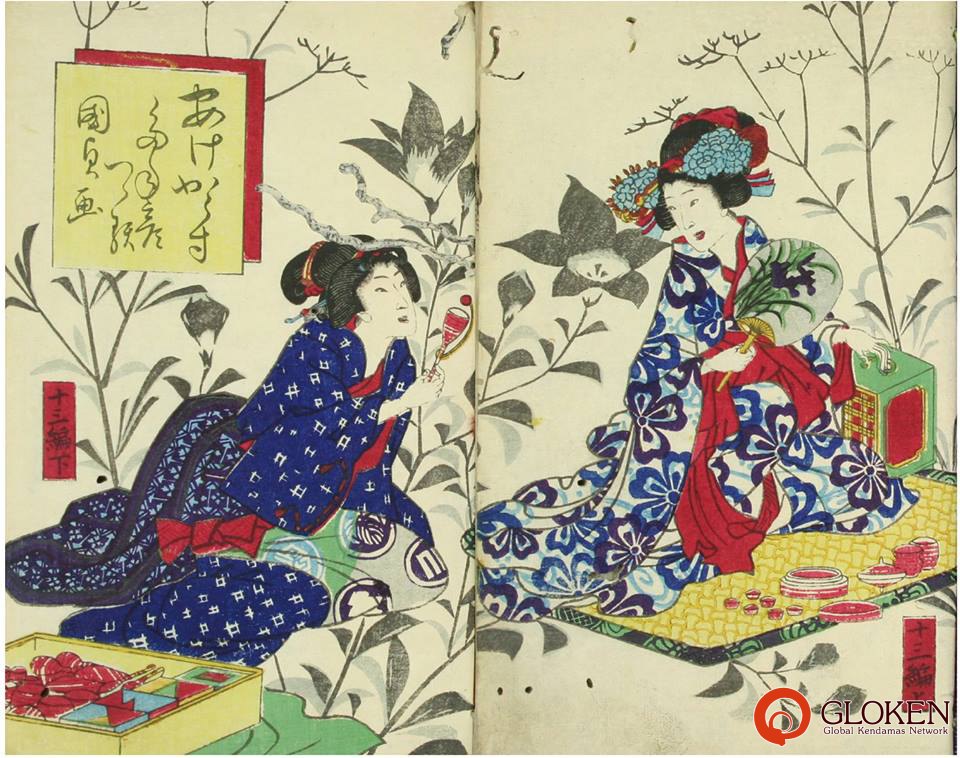

【A】江戸時代:カップ状の受け皿と、玉だけのけん玉があった。

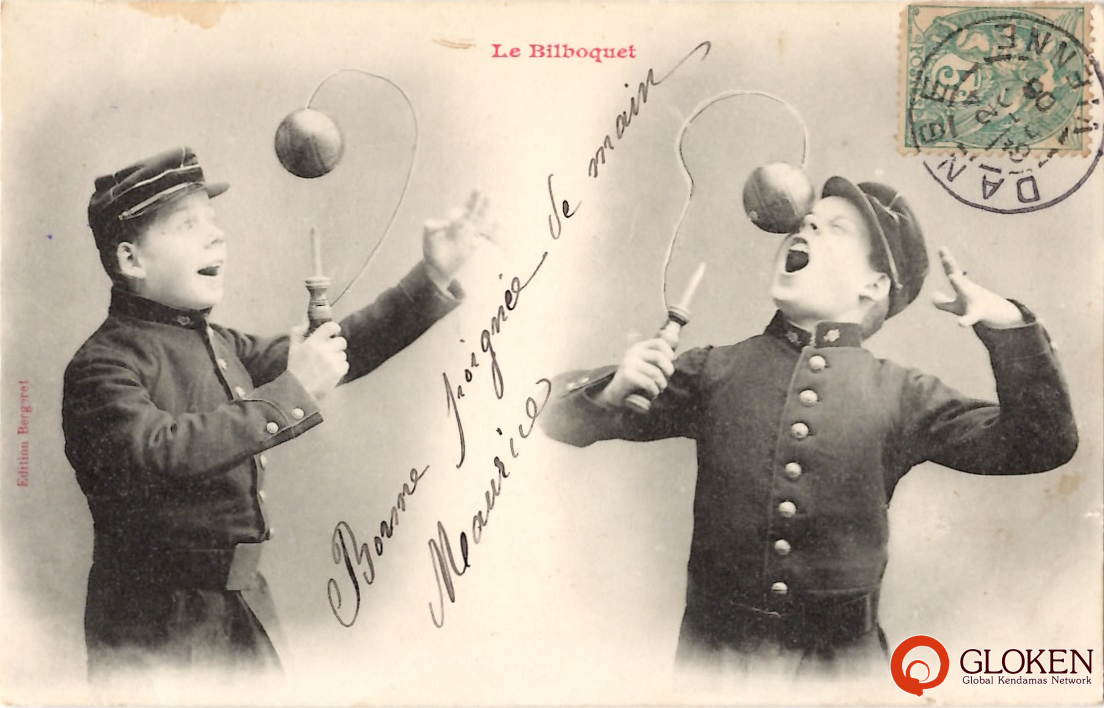

※ヨーロッパ各地や中南米でも同様のものが確認できます。海外で有名なものは、フランスの「ビルボケ」が挙げられ、幾度もの大きな流行が確認できます

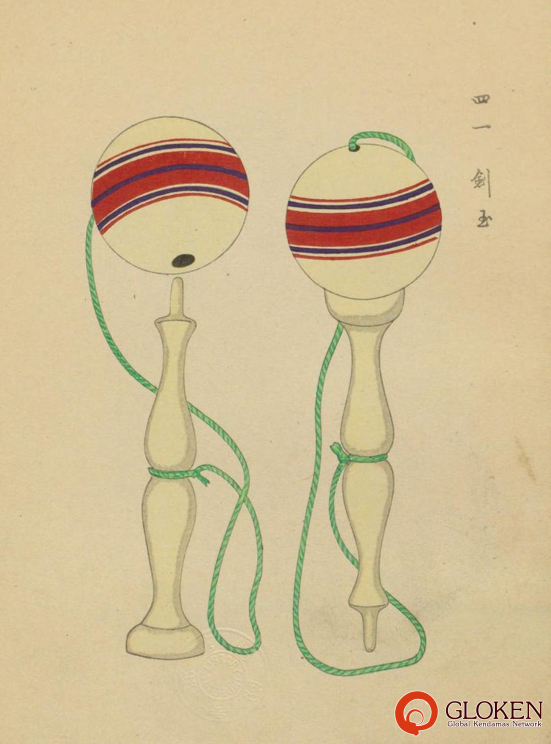

国内の文献で最も古いと思われるけん玉 の図。匕玉拳(すくいたまけん)という遊びの道具として紹介されている。

【B】明治・大正時代:棒と玉だけのけん玉があった

【C】大正時代:現在のけん玉と同様の形状である「日月ボール」が日本で誕生、流行した

大正7年(1918年)10月1日、日月ボールの実用新案申請

大正8年(1919年)5月14日に正式登録された。考案者(申請者)は広島県呉市の江草濱次さん

【D】江草氏の依頼により、大正10年(1921年)頃より、広島県廿日市市(はつかいちし)の本郷木工にて量産が開始され、全国に広がった

という説が一般的となっています。

とはいえ、実用新案記録以外に、C~D期におけるけん玉形状の変遷時期や、考案者については明確な資料がなく、廿日市市の現・(株)本郷の前会長であった本郷盛人氏の口伝と手記が元となっています。

本郷木工は複数回の大火事を経験し、残念ながら当時のモノも資料も、何も残されていません。

今、私達が遊んでいる「けん玉」は、どこで生まれ、どんな人が関わり、どのように広まったのか。知られざる歴史のピースを集めたいと、調査研究を続けています

けん玉の歴史研究の一端は拙著「けん玉学」(今人舎)」にて紹介しています

※広島県廿日市市での大量生産が、けん玉(=当時の日月ボール)が全国に広まった契機である事には変わりありませんので、廿日市が「けん玉発祥の地」とされる事に異論を唱えるものでは無いことを、申し添えておきます。

大分県別府市で、けん玉が作られていた

独楽(こま)の歴史を調べている方から、栗林博武著「にっぽんの独楽」に豊後独楽職人・佐藤三好さんのインタビュー記事の中に、日月ボールの事が書かれている、それも現在の説を覆す可能性のあるものではないかとの連絡を受け、別府でのけん玉調査について興味を持ちました。

「にっぽんの独楽」には

・大分県立工業学校第一期生である佐藤三好さんの先代が、けん玉の製造特許を持っていた

・別府の工場でフル生産して日本全国・朝鮮・満州・支那まで売りまくった

・常時15,6人の若い職人がくる日もくる日も「こま」や「日月ボール」の量産に励んでいた

・昭和10年、特許が切れたと同時に「東京の鈴木」「広島の本郷」が待ってましたとばかり日月ボールを競合して乱売し採算割れになった等の記載があります。

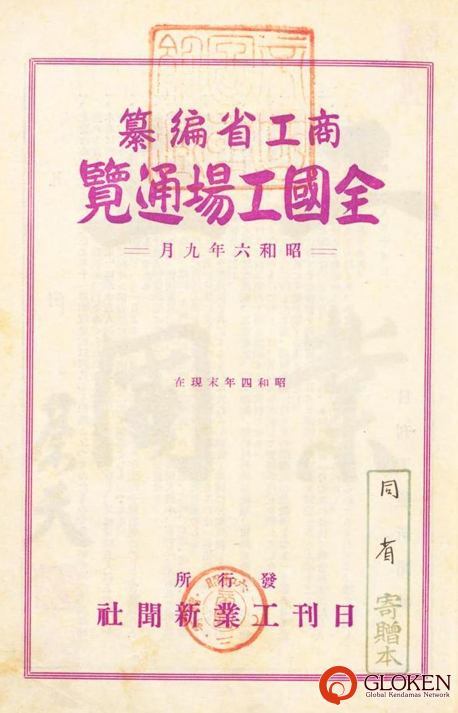

※後述しますが、昭和6年の通産省編纂・全国工場通覧(昭和4年末の記録)には、広島県廿日市市の本郷挽物工場の生産品目に「日月ボール」と具体名が書かれており、上記、昭和10年のくだりについては否定するに十分な資料根拠が見つかっています

これまで、けん玉研究をしてきたけん玉愛好者は多数いますが、知る限りでは誰からも、どのけん玉関連資料からも大分・別府説が出たことは無く、驚きとともに、より信ぴょう性の高い資料を見つけたいと考え、2024年11月に別府調査に行くことにしました。

なお、インタビュー記事において、こうした「おれが特許をもっていた」「知り合いがもっていた」という話は良くある話であり、年号や前後の文脈で多くの場合否定できることが多いのですが、今回の場合、けん玉の歴史に欠かせない登場人物や、具体的な話も多く、無視することができませんでした。

長い事前調査や、空振りした調査についても記録したい気持ちはあるのですが、本記事では、分かったことのみを記載します。

別府市立美術館にて「日月ボール」を発見

事前調査の段階で、市立美術館には郷土玩具を含む資料室があることは確認できていたのですが、平成4年発刊「別府の文化財」に市美術館の所蔵民具一覧が掲載されており、その中には多くの郷土玩具が含まれていることが分かりました。残念ながら一覧の中にはけん玉又は日月ボールの文字は無かったのですが、かなりの量の収蔵品があることと、立派な展示室があることも分かりましたので、もしや?!と思い、絶対に訪問したい場所の1つとして考えていました。一覧掲載から漏れているのか、またはその後の30年の間に蒐集された可能性も含めて、期待をしていました。

到着し、受付で学芸員さんにお話を伺いたいと申し出たのですが、残念ながら不在(体調不良のためお休み)で、郷土玩具の収蔵品にけん玉がないかどうかを尋ね事情を話したところ、館長さんが対応してくださいました。スタッフルームの一角で、これまでの調査記録や文献等を紹介し、別府でかなり昔からけん玉が作られていた(かもしれない)こと、収蔵品の中に当時の日月ボールがあれば拝見したい旨をお話しました。

調べて頂いてもやはりけん玉の収蔵品は記録にありませんでしたが、館長さんと話している間にスタッフさんに見に行くように指示してくださいました。戻って来たスタッフさんも「けん玉は無かったです」とのことで、残念でした。

その後、帰る前に資料室を一緒に見に行ってくださることになり一緒に2階へあがります。

立派な郷土資料室(美術館というよりは地域の郷土資料館や博物館のような)があり、多くのこけしや独楽、そして種々の郷土玩具が並べられています。

けん玉は無いかなと見ていると・・・一番奥のガラスケースに・・・なんと、なんと・・・・!!

「豊後 別府 日月ボール」と書かれた表札のとなりに赤、白2つの日月ボールがあります!!

独楽が多く飾ってあるケースの一番奥の片隅に、目立たず、寝かされた状態で、展示されています。

たしかに、これはよほどけん玉を探している人でないと気づかないです・・・。

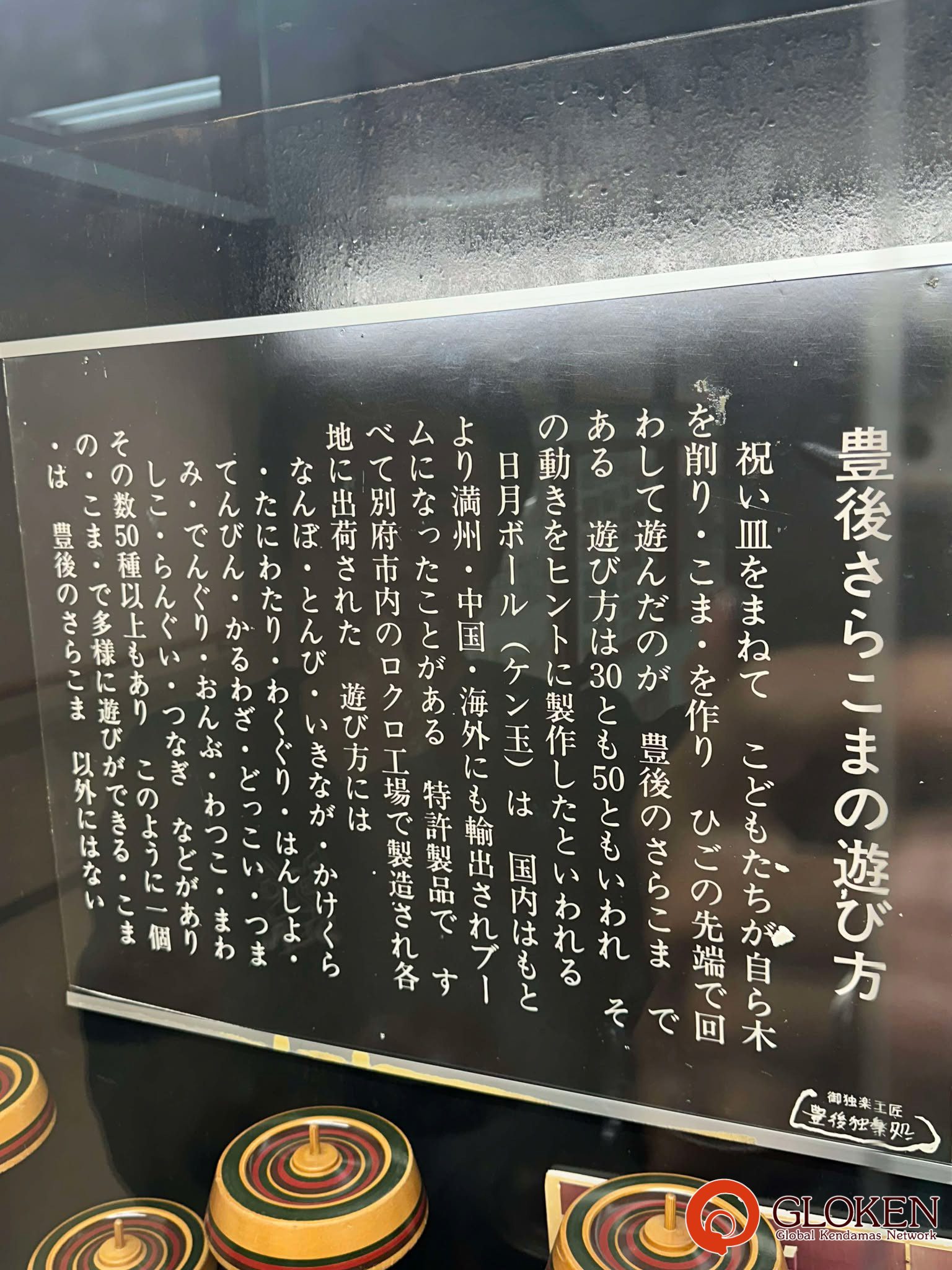

そして展示ケースの説明文にも別府での「日月ボール」製造の記録について書かれているのです。

形状、そして皿胴や玉にある糸を括るための金具は、まさに大正から昭和初めにかけて製造されたと思われる日月ボールです!興奮冷めやらず写真をとっていると館長さんがケースから取り出して写真をとっていいよという事で許可を頂き、実物とご対面です。

赤玉の方は、紐ががっちりと巻き付けられており、切れるおそれがあったため、玉を外すことはできませんでしたが、白玉の方は取り外せ、様々な角度からみさせて頂きました。

別府市立美術館にある 「豊後 別府 日月ボール」

展示資料を読むと

・日月ボール(ケン玉)は 国内はもとより満州・中国・海外にも輸出されブームになったことがある

特許製品で すべて別府市内のロクロ工場で製造され各地に出荷されたとあります

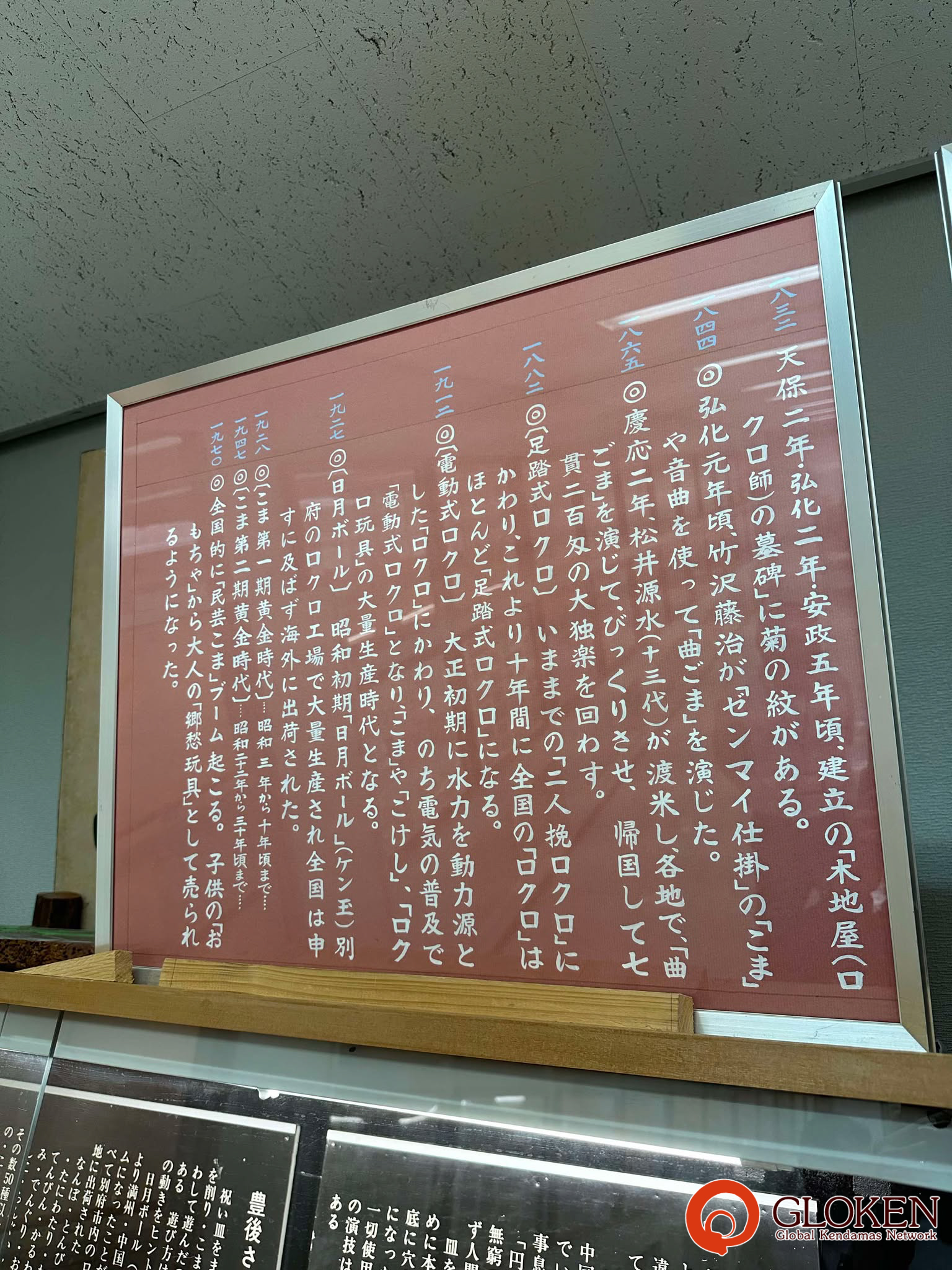

他の説明資料(年表つき)には

・1912年 (電動式ロクロ)

大正初期に水力を動力源とした「ロクロ」となり、のち電気の普及で「電動式ロクロ」となり「こま」「こけし」、「ロクロ玩具」の大量生産時代となる。

・1927年 (日月ボール)

昭和初期「日月ボール」(ケン玉)別府のロクロ工場で大量生産され全国は申すに及ばず海外に出荷された。

とあります。

大正時代から別府で日月ボールが作られたという明確な表示はありませんでしたが、ロクロ玩具の一種である日月ボールは、大正時代から作られていた、のかもしれません。

何にせよ、これまでの通説では一切語られてこなかった大分・別府でのけん玉製造の歴史が、確実に存在したことがハッキリと確認できた瞬間でした。

展示資料

「特許製品で すべて別府市内のロクロ工場で製造され各地に出荷された」という記述が見られたもの、豊後独楽職人・三好さんのインタビューにあった大正時代からの製造については明確に記載されたものは無く、広島・本郷との関わりはあったのか、また、日月ボール考案者とされる江草さんとの関りはあったのか・・・別府調査には謎がのこったままとなりました。

この時点での推論

確認できたこれらの年号と、呉と別府が当時航路でつながっていたこと、「特許」の捉え方はどうだったのか等を想像すると、やはり日月ボール考案者は江草さんであり、

・大正の終わり~昭和初め頃、江草さんから特許権(=製造権)を付与され、けん玉製造を行った。

広島・廿日市の本郷木工との前後関係はわからないが、例えば九州地域での製造権利と考えれば、傍からみれば、製造者が特許を持っていると思うし、製造者も「おれが権利をもっている」と言える。

本州、広島エリアでは本郷さんが、九州では神尾政治さん(その後お弟子さんである佐藤さんへ)が、作っていた、のではないだろうか、という推測に至ったところで、今回の別府調査は終了しました。

これは推論であり、上記については根拠資料がありませんが、確認できた年号や、江草さんが大正7年には実用新案の申請をしている事実から、別府でけん玉=日月ボールそのものが「誕生」したとは考えづらく、この辺りの推論が当たらずとも遠からずではないか・・・と思いつつも、もう少し何か出てこないかなと願うのでした。

なお、昭和6年の通産省編纂・全国工場通覧(昭和4年末の記録)には、広島県廿日市市の本郷挽物工場には生産品目に「日月ボール」と具体名が書かれており、上述・佐藤三好さんのインタビューでの【昭和10年、特許が切れたと同時に「東京の鈴木」「広島の本郷」が待ってましたとばかり日月ボールを競合して乱売し採算割れになった】の部分について否定するに十分な根拠と考えられます。

※別府の神尾挽物工場は、生産品目は「玩具」とのみ、書かれています

別府での製造工場場所については、別府市立図書館が所蔵する一番古いゼンリンの住宅地図(昭和31年、昭和29年を所蔵)を閲覧させて頂き、いずれも「佐藤木工」を確認することができました。

また、佐藤木工の向かいに31年版では神尾倉庫、29年版には神尾という記載があります。

豊後独楽職人で、大正14年から木工の世界に入り、多くのけん玉も作っていたという佐藤三好さんの佐藤木工が当時の地図で確認でき、そして先代の神尾政治さんの存在に近づけるかのような、隣の「神尾」さんの地図上の表記に心を躍らせながら現在の地図と見比べて、現地へ行くことにしました。

写真10 別府市内、佐藤木工があった場所(写真奥のあたり)

佐藤木工があったであろう場所には、全く違う苗字の方の家が建っていました。丁度、隣の方が駐車場にいらっしゃったのでお話を聞くことにしました。

聞いたお話

(質問)けん玉の歴史の調査をしておりまして、この場所にあった佐藤木工所さんでは大正時代からけん玉を作り始めていたと聞いたのですが、ご存知でしょうか、という事で伺ったお話。

(回答)1995年に佐藤木工さんが大きな火事で全焼、あたり一面やけて、この辺りも大きく様変わりした。そのまま廃業した。佐藤三好さんの息子さんの代までやってたが、その方も亡くなったと聞いた。

今その場所に住んでいる方は、佐藤さんとは全然関係ない人。

佐藤木工で昔けん玉作ってたのは知らなかった。ロクロでコマとか作ってたかしらねー。

(質問)前に神尾さんという家がありますが、こちらの方は?

(回答)住んでたけど、もう施設に入られていて全然様子はわからない

聞いた話で、神尾さんは男の後継がおらず、腕の良い一番弟子として神尾さんの工場に入られて、その人が佐藤木工を建てたというような話を聞いたことがあるけど、どうだったのかしらねー。歴史とともに消えていっちゃうのよねー、こういうのは・・・

お話の記録ここまで

工場を見れたわけではないですが、文献にあった地名とも合致する場所。

神尾政治さん、そして佐藤三好さんが大正時代から昭和にかけて、この地で日月ボール(けん玉)を作っていたのかと思うと、知らない土地なのに感じる妙な愛着と、離れがたい気持ちがわいてきます。

以上、2024年11月の別府訪問記録でした

江草家との出会いと、日月ボール(俗けん玉)概要書

別府から帰り、資料記録をまとめながら過ごしていた2024年12月、関西に住む江草氏一族の方とお会いできることになり、ご自宅を訪問しました。

今回お会いしたのは、江草義昌さん。

けん玉考案者・江草濱次さんのお兄さん(=彌七さん)の曾孫にあたる方と、ご縁をいただき、ご自宅にて「日月ボール(俗けん玉)概要書」と題された手書きの資料や、当時の貴重なお写真などを拝見させていただきました。

この資料については、2005年に発行された『日本けん玉協会30周年史』にもその存在が記されています。長らく拝見したいと願っていたものの、なかなか機会に恵まれずにおりましたが──今回ようやく、自分の足で繋がりを得て、対面の機会を持つことができたのです。

娘さんの手には、日月ボールが握られている

宣伝指導者として江草量一さんが写っている

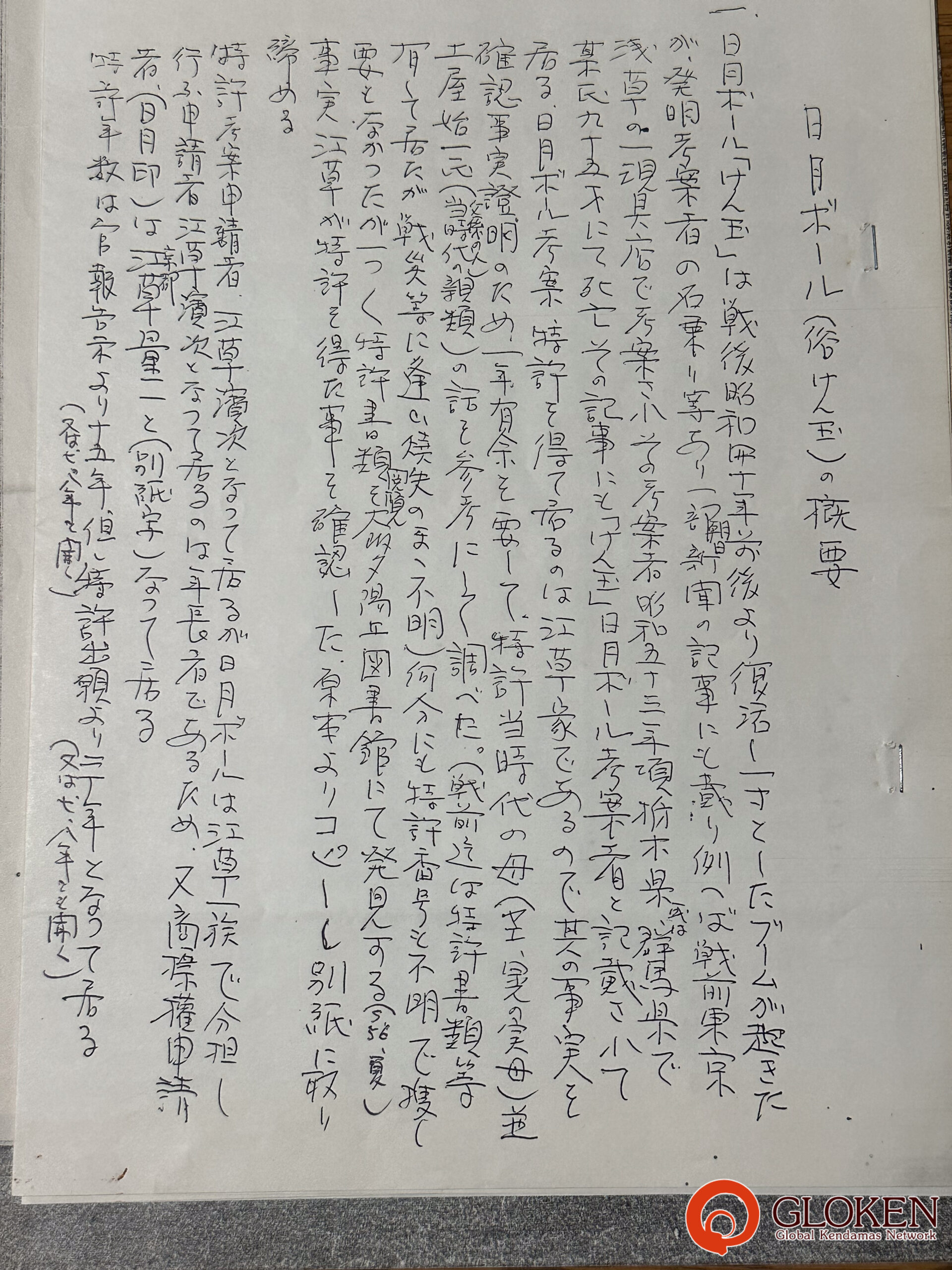

昭和58年にまとめられた概要書には

日月ボール「けん玉」は戦後昭和40年前後より復活し、一寸としたブームが起きたが、発明考案者の名乗り等あり一部朝日新聞の記事にも載り例へば戦前東京浅草の一玩具店で考案され、その考案者昭和53年頃栃木県或は群馬県で某氏95歳にて死亡その記事にも「けん玉」日月ボール考案者と記載されて居る。日月ボール考案、特許を得て居るのは江草家であるので、其の事実を確認事実証明のため1年有余を要して特許当時代の母並[びに]◎◎氏(当時代の親類、父系の人)の話を参考にして調べた。(戦前迄は特許書類等有して居たが、戦災等に遭い消失のまま不明)何分にも特許番号も不明で探し要もなかったが、一つ一つ特許書類閲覧を大阪夕陽丘図書館にて発見する(S56年、夏)事実江草が特許を得た事を確認した。原本よりコピーし別紙に取り締める[まとめる]。

特許考案申請者、江草濱次となって居るが、日月ボールは江草一族で分担し行ふ申請者江草濱次となって居るのは年長者であるため、又商標権申請者(日月印)は京都江草量一と(別紙写)なって居る。

(略)

申請者の住所呉市と成っているが呉にて工場制作のためである。その他工場大分県別府にもあったと聞く。

(以下略)

とあります。

初めて目にする「日月ボール概要書」、そこについ先日訪問した別府の事が記載されていることを発見した時の衝撃は、言葉にできないほどでした。

やはり、別府にあった日月ボール製造工場は、江草さんを起点とする工場だったのです!

また、名称について、「日月ボール特許出願前までは陰陽ボールとも称して居たが、イメージが悪く又その前には三種神器云々とも名付けて居たとのことである。」という非常に興味深い記述も確認できました。

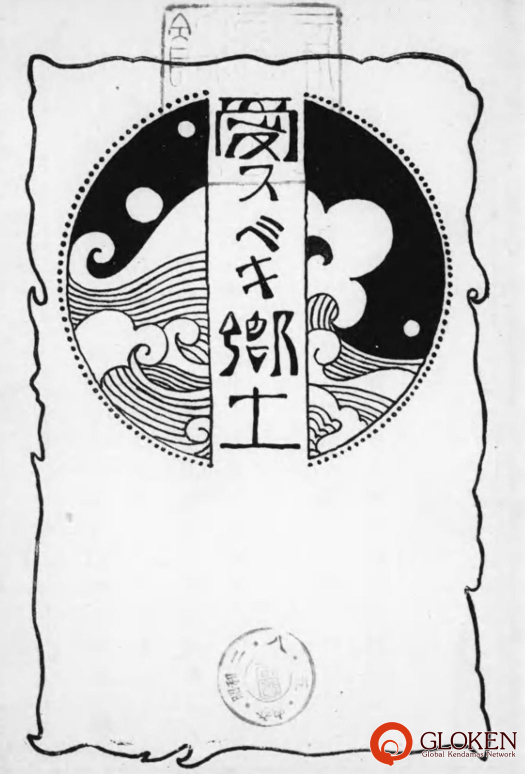

調査を行うと、「呉市史(第5巻)」や、昭和2年に呉で出版された「愛スベキ郷土」、「呉地方の方言事典」等に陰陽ボールという単語が出てきます

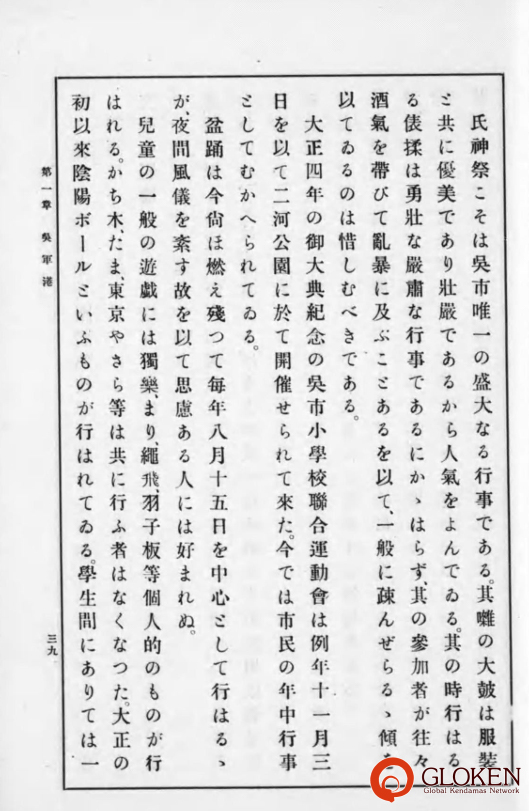

「大正の初以来陰陽ボールといふものが行われている」(愛スベキ郷土から一部抜粋)

「えんやボール 陰陽ボールが訛った。(略)大正八,九年ごろから数年間、男の子の間で爆発的に流行し」(呉地方の方言事典から一部抜粋)

こうした記述から、「陰陽ボール」は大正時代、確かに存在したこと、そして大正10年以降の日月ボール大量生産時期以前に、江草濱次さんが当時住んでいた呉地方において一定の流行があったことが伺えます。

日月ボール概要書と、江草氏の話から当時の日月ボール普及活動の中心人物は以下4名。

濱次さん、ならびに濱次の兄である彌七さんの息子である量一さん、音次さん、真三さんです。

概要書には次のように書かれています。

特許後日月ボール普及宣伝販売組織は次の通り

日月ボール運動の会長役に濱次氏

会長役 濱次(大阪、近畿一円)当時大阪天下茶屋に住む

長男 量一

京都、東京上野浅草大正8、 9年より大正12年関東震災1年後まで東京在す。

以後京都に 京都市下京区若宮通正面下ルに居住

三男 真三(北海道、函館、札幌、小樽、台湾、台北、台南、大阪天下茶屋濱次と一時時を居す。函館に居住。昭和5年大阪都島に居住)

次男 音次(清一)(東京上野関東一円)東京都下谷区南稲荷町居住

右の様に分担し、日本列島、北は北海道、南は台湾迄宣伝販売、普及に行う。全国的に人気を博し、日月ボールを知らない者はいなかった。又外国にも輸出する。

1 販売種類は大、小との2種類、価格は大50銭、小25銭位との事である。(当時米一升17~8銭位)

また、江草義昌さんから、江草家は岡山県と広島県の県境あたりに位置する高梁(たかはし)の出身であることを伺いました。これまで江草濱次さんの出身地は「呉」や「大阪」とされていましたので、これも大きな発見でした。

その後、呉や高梁市方面で、江草一族の足取りが文献上に残されていないか追い求めました。

難航する中、親族のお名前を1900年の官報にて発見し、高梁市を訪問することにしました。

高梁市での調査についてのご連絡をすると、江草濱次さんのお兄さんである彌七さんは、広島県尾道市にお墓があることを伺うとともに、事情を詳しく知っていた親族のお名前(故人)と住所等が書かれた資料を拝見しました。これらの資料を通じ、江草彌七さんの父や祖父と奥様の没年や戒名を教えて頂き、高梁での調査で何か新事実がわかることへの応援メッセージを頂きました。

江草濱次さんの痕跡をもとめ、岡山県高梁市へ

2025年5月28~31日にかけ、呉、尾道、高梁への訪問調査を実施しました。

これまでに得た情報を元に、けん玉の歴史の中で謎に包まれていた江草濱次さんについて、何か情報を得られればと思っての訪問。前半は呉市や、広島文書館での文献調査を行いましたが目立った成果は得られず、100年以上前の事を探す難しさを実感するとともに、濱次さんの呉在住時代の住所近辺でも空振りするインタビューの連続に、あと20年、30年早ければ歴史の証人がいたのではないか・・・という悔しさが交錯する数日間を過ごしました。

5月30日朝、広島県尾道市に眠る江草彌七さん、そして日月ボール宣伝普及にも大きく関わった量一さんや真三さんらの眠るお墓を訪れ、手を合わせさせて頂きました。

その後、江草濱次さんらの出身地と思われる岡山県高梁市へ。

目的は、出身地であるという根拠や活動の痕跡を見つける事。そして、もしご本人や親族の家があれば、当時の日月ボール(陰陽ボール)やその製造サンプルがあるのではないかという夢を描きながら向かうのでした。

高梁市立図書館に予めレファレンスをお願いしてあったのですが、大きな成果資料は無く、1900年の官報で見た親族のお名前があった場所等に向かいます。そこには今も江草さんが住んでおり、訪ねたところ、同姓同名のご先祖がいらっしゃったことが分かり、非常にがっかりしたのですが、非常に親切にして頂き、この地での江草一族についてまとめた資料等を拝見しました。

諦めきれずに翌日、近隣の神社の古い奉納者等を端から確認して知った名前が出てこないかと調べていたのですが、岡山県高梁市川上町高山市にある穴門山神社の麓に立てられた石碑(明治29年6月建之)に、彌七さん、濱次さんのお父様のお名前を発見し、この地域に探している江草家一族が住んでいたいたことを確信しました。

その後、ご近所さんの協力を得ながら、浄明寺(岡山県高梁市川上町高山)さんを紹介頂き、遂に、江草濱次さんのことが分かりました!

江草濱次さんについての記録

戒名:隆雲院道音得脱居士

没年:昭和17年2月6日

年齢:60才

「父 濱次」と記載されているのは、供養の申し出があった方から見た続柄が書かれるようで、お子さんが来られたのだろう、との事でした。

上市出身=当時の地名で高山上市(こうやまかみいち)の事。

亡くなられた時には、大阪市に在住だったようです(大阪ヨリ帰仏?)

お寺にお墓があるわけではなく、家でお墓を持っていたんじゃないかということで、江草さんの親族が当時住んでいた場所に住職さんと行き、ご近所の方に、江草家のお墓について尋ねました。ご近所さんが集まり、~~さん家のお墓の隣にあると思う、~~さんが草刈りしてるからいけると思う、ということで、住職さん、そしてご近所さんも同行してお墓を探しました

そしてついに、江草濱次さんが眠るお墓を見つけることができたのです!

出身地さえ謎に包まれていた、けん玉の元祖・日月ボール考案者である江草濱次さん。

その濱次さんの人生の一端に辿り着くことができました。

今回の調査訪問では、当時のモノの発見には至りませんでしたし、濱次さんやけん玉普及活動に取り組んだ宣伝部隊の足取りには多くの謎が残されたままではありますが、大きな節目を迎えました。

この度、尾道市では江草彌七さん、量一さん、高梁市では江草濱次さん、江草家ご先祖様に手を合わせることができ、けん玉人として、本当に嬉しい瞬間となりました。

現在の形状をしたけん玉の考案と普及への感謝。そして私たちがこれからもけん玉の楽しさを広めることを誓いました。

この成果が得られたのも、江草義昌さんから、高梁市での調査へご協力と信頼を預けて頂き、貴重なご家族ならびにご先祖様に関する資料を見せて頂いたお陰に他なりません。本当にありがとうございました。

けん玉文化を未来に残すために

私たちは、けん玉愛好家の一員として、けん玉ワールドカップ廿日市等のイベントやけん玉検定等を通じて「みんなの日常に『楽しい!』がもっとある社会づくり」のために活動しています。

けん玉は、まだ日月ボールの誕生から数えて100年強の歴史しかありません。

過去にフランスで大流行したけん玉(=ビルボケ)が、今では誰も遊ばないものになったように、1つの遊びはいつ途絶えてもおかしくないことが、歴史から見て取れます。

けん玉は、どこから来て、どこへ行くのか。

今後100年経っても、1000年経っても、けん玉がずっと愛され、遊ばれる存在であってほしい。

そのためには、その過去・現在・未来を見つめる作業を繰り返しながら、常に時代に合ったアップデートを繰り返すしかないと考えます。

今回の日月ボールの始まりに関する調査研究が、けん玉文化を育み継承するために資することを期待します。

最後になりましたが、別府、呉、尾道、高梁でインタビューにご協力を頂いた皆様、現地でのご案内や情報提供して頂いた皆様、各地の図書館レファレンス担当者様、GLOKENスタッフ、そして江草義昌さんと過去に資料をまとめられた江草家代々の皆様・・・今回の調査活動には本当に多くの方々からご協力を頂きました。

ご助力と、奇跡のようなご縁に、感謝申し上げます。

2025年6月11日

GLOKEN代表理事 窪田保